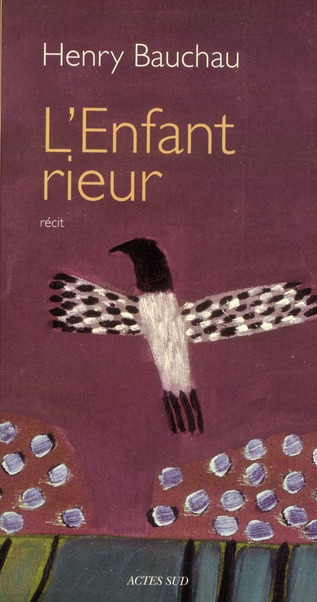

“Je suis toujours l’enfant rieur, celui que la guerre a empêché de vivre en riant son enfance” écrit Henry Bauchau dans un poème du recueil Tentatives de louange (à paraître également en novembre). C’est donc par antiphrase, dans la conscience de ce que les circonstances ne lui auront pas permis d’être, qu’il se désigne aujourd’hui, rieur contrarié - et pourtant riant de ses propres déboires, avec un gai savoir conquis par un lent travail vers l’écriture/espérance; vocation tardive de celui qui se rêvait plutôt (et ce livre en témoigne) en “homme d’action”. On mesure en effet à quel point l’époque lui fut contraire. Ce premier volume de ce qui constituera un jour son grand “récit de vie”, s’ouvre en 1914 sur la guerre, et se clôt en 1940 sur la déroute et la capitulation. “Enfant du miracle” bien plus qu’enfant rieur, le narrateur est d’abord un rescapé de l’incendie de Louvain dont le traumatisme s’est doublé d’un sentiment d’abandon (la mère était ailleurs avec l’aîné, lui-même avait été confié aux grands-parents qui ont dû fuir avec lui leur maison en flammes). Cet épisode (il en surprend plus tard l’évocation par sa grand-mère) se charge de souvenirs de l’occupation de Blémont puis des Genêts (les deux propriétés familiales), racontés ici en scènes courtes et très frappantes. Son grand frère Olivier, qu’il admire tant, est plein d’ardeur et de vaillance, alors que lui-même semble un fils de la défaite. Et quand en 1918, la vie reprend un cours plus paisible, il mesure à quel point son père, qui n’a pas été officier, parait occuper une position subalterne dans la vaste parentèle. Les années de l’entre-deux-guerres apportent de grands changements. Le père a trouvé une fonction administrative importante à Bruxelles où s’est déplacé l’épicentre familial. L’évocation des années d’école et de collège permet d’entrevoir le basculement d’une société paysanne vers une petite bourgeoisie plus urbanisée mais peu permissive. L’adolescence apporte son lot d’incertitude. Un étrange mal au talon altère l’épanouissement physique du narrateur. Intellectuellement, il se rapproche d’un cercle progressiste chrétien. Voyage en Allemagne, en Scandinavie, passe son bac et s’inscrit en fac de droit. Son service militaire lui rend sensible l’inimitié Wallons/Flamands au sein même du régiment de cavalerie dans lequel on l’a versé. Il poursuit ensuite ses études, débute comme avocat sans grand espoir de “percer” - il est pessimiste, dépourvu des relations par lesquelles ses condisciples parviennent à faire carrière. Sur fond de montée du nazisme, la fin des années trente est particulièrement tourmentée. Le grand frère, Olivier, a quitté la maison pour vivre dans une communauté agricole en France. Le narrateur a une relation – qu’il juge évidemment “coupable” - avec la “fiancée” de son frère. Mary est immédiatement enceinte. Le narrateur n’ose l’avouer à ses parents. Commence alors une liaison clandestine particulièrement difficile, et hélas durable…. La deuxième guerre est proche. Depuis peu, le narrateur (marié et deux fois père) s’est épris de celle qui deviendra (des années plus tard) sa deuxième épouse, Laure. Et tout de suite la mobilisation survient. Dès les premiers engagements, l’inégalité des forces en présence est manifeste. L’armée belge compte sur sa cavalerie, l’armée allemande triomphe avec ses chars. L’espoir de mener des combats héroïques est vite déçu. On entre dans la “drôle de guerre”. “L’enfant rieur” connaît à nouveau l’humiliation de la défaite…. Faut-il ici parler d’autobiographie? L’auteur n’a pas employé ce terme, et parfois parle à la troisième personne de son “personnage” - pour ne pas, écrit-il, lui imposer son moi actuel, qui depuis lors a tant vécu. Tel épisode (le récit de Louis, l’ancien Communard) serait (nous a-t-il dit) empreint de fiction. Mais dans l’ensemble, ce texte ne romance pas du tout. L’auteur semble avoir le désir d’approcher au plus près la réalité d’une vie et les vicissitudes d’une époque - de rendre compte des aléas et des difficultés de son propre cheminement. C’est du reste tout l’intérêt de cette entreprise qui formera, à terme, avec les volumes du Journal, un ensemble d’une très grande continuité. A juste titre on a pu apprécier que le romancier Bauchau ait délivré ses personnages (Oedipe, Antigone) de la prison où le mythe les tenait captifs. Désormais presque centenaire, il fait d’autant figure de vieux sage que son succès public fut tardif: on en oublierait presque d’imaginer l’homme d’avant l’écriture. Il se plaît ici à bousculer son propre piédestal, avec la sérénité retrouvée, ou enfin acquise, de “l’enfant rieur”.

Commentaires (0)